NEWS

事例解説 no.5【変形敷地の鉄塔下住宅】

worksIYs井上です。

【事例解説 no.5】

今回は、世田谷区にある、鉄塔下の住宅。

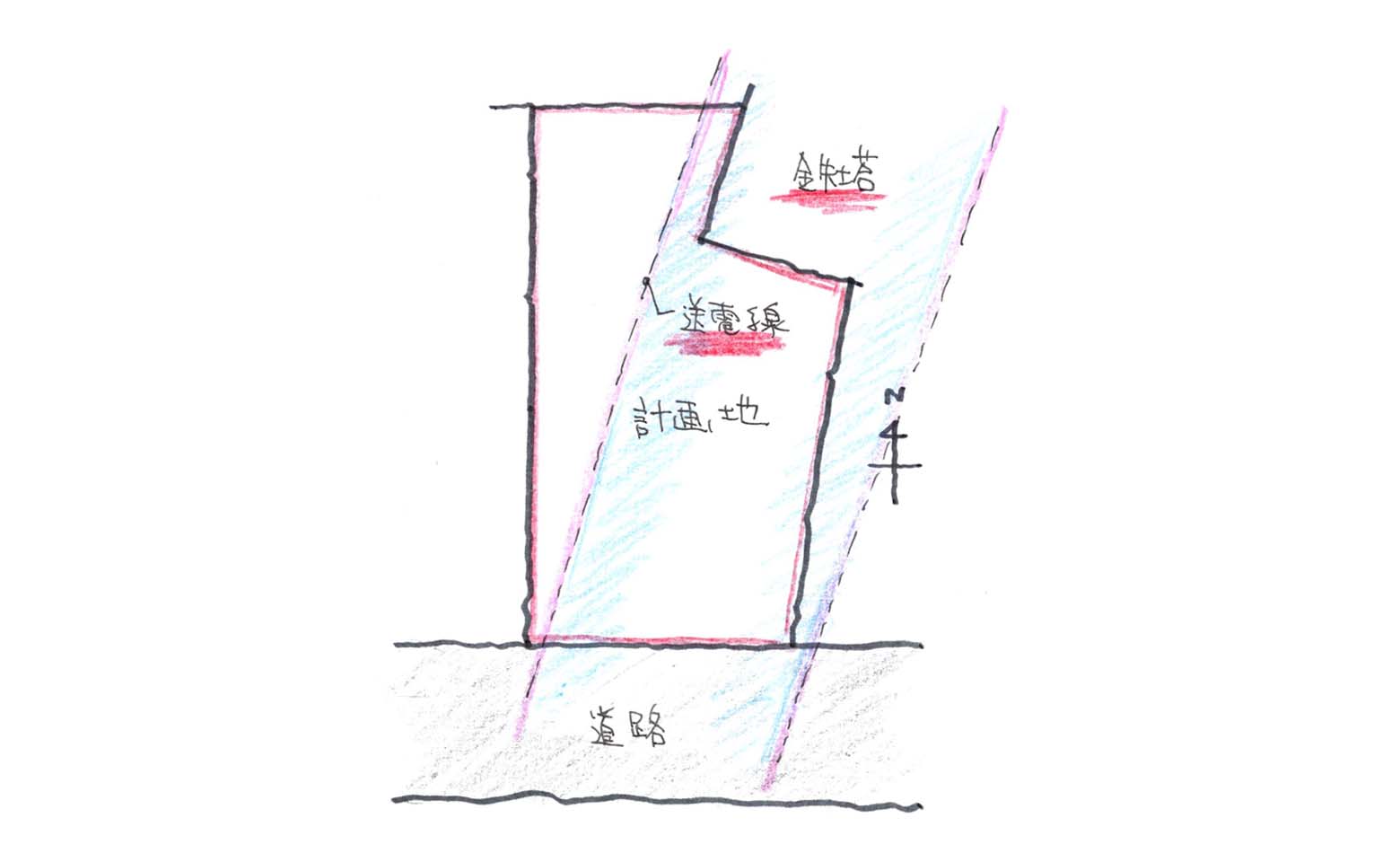

こちらの住宅は、閑静な住宅街にありながら、敷地の中に鉄塔の敷地が一部食い込んでいる特殊な立地です。

こんな感じで鉄塔の区画が食い込んでいました。

当然、何もない四角い敷地よりは、建物が立てにくくなりますが、土地の価格としては、その分割安に設定されていることも多く、うまく生かすことができれば、むしろメリットが多かったりします。

キッチンエリア、上部にワークスペースがある

【鉄塔隣接地のメリットとは?】

住宅地にて、鉄塔が隣接している場合、特にメリットと言いやすい点は、隣接している側に家が建たないということです。

つまり、家が建たないということは、日の光が必ず入ってくるので、鉄塔側に開くことができれば、密集地でも明るい家が可能になります。

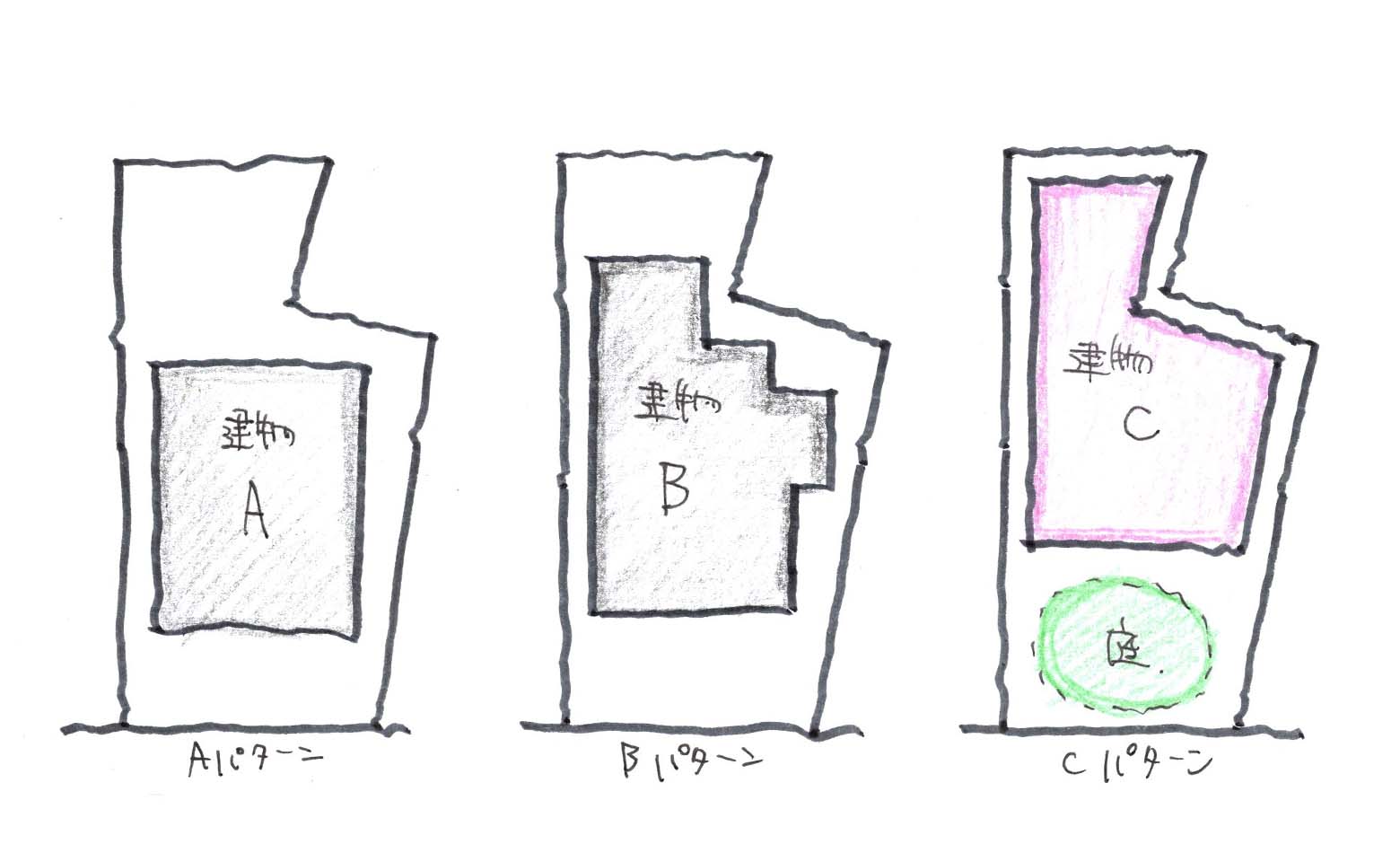

今回の計画でも、住まいの配置を色々と検討した結果、むしろ北側の鉄塔側に寄せて、南側に庭をつくりながらも、北東側の鉄塔側にも採光を期待するという形になりました。

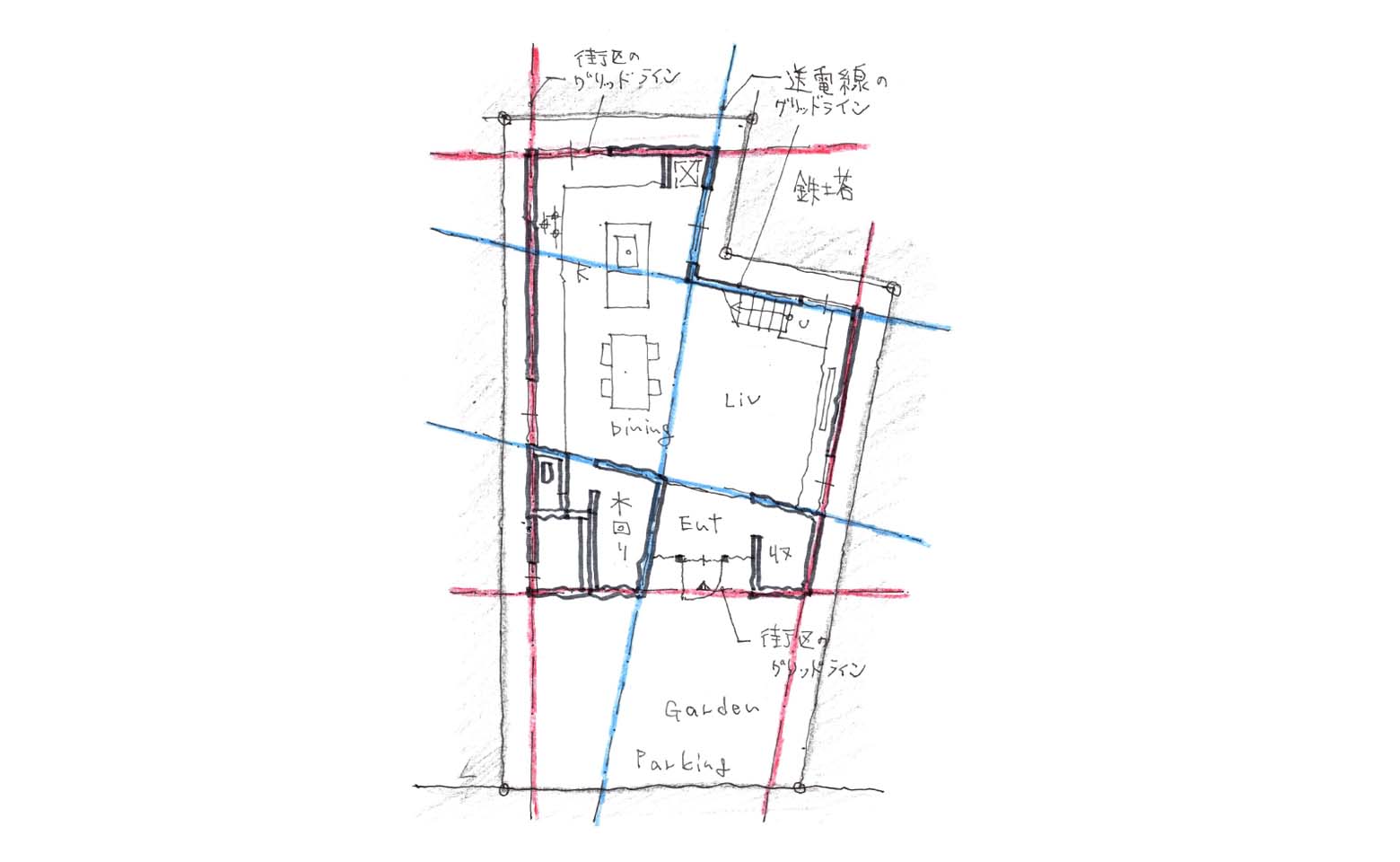

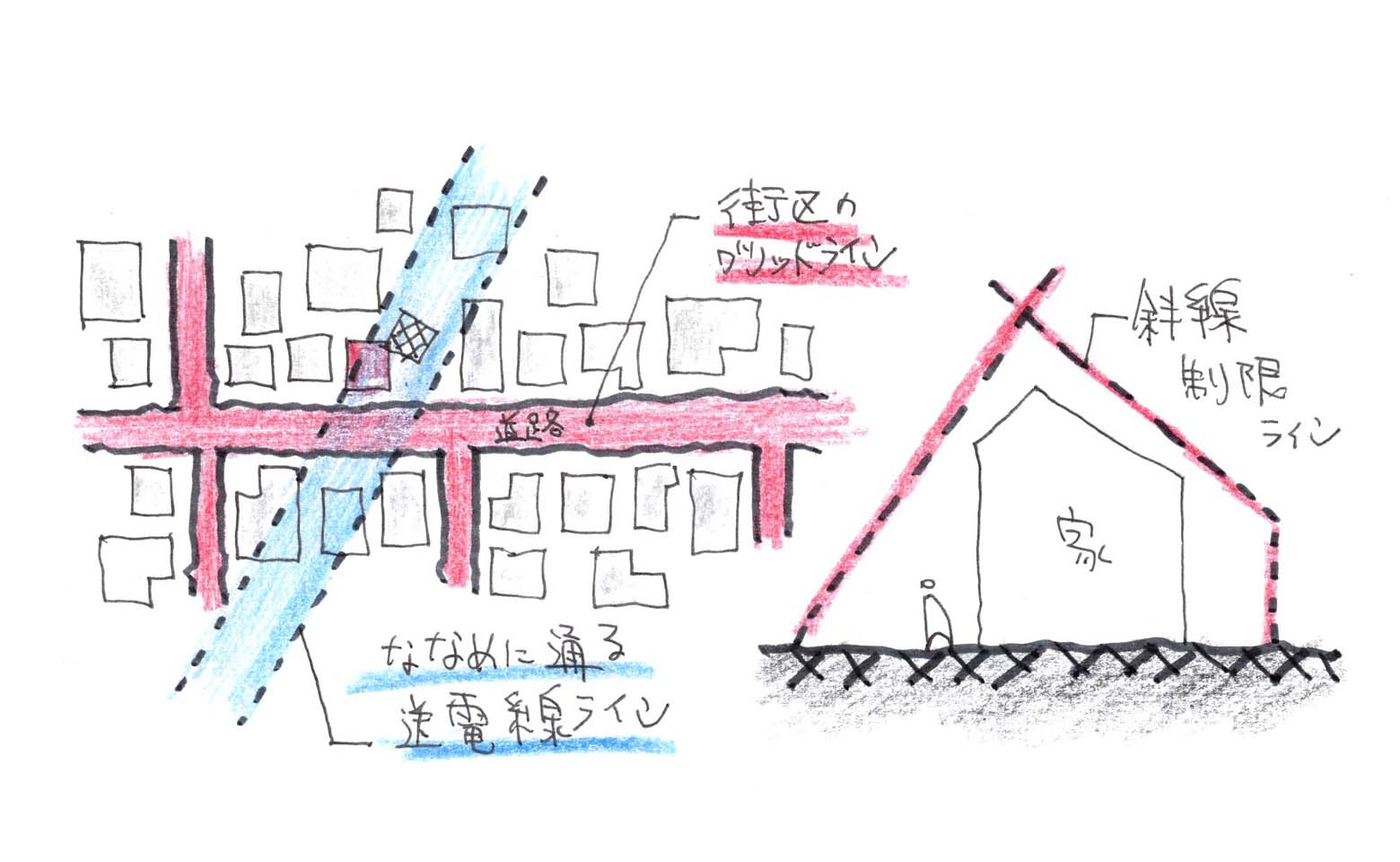

変形した敷地を、建物プランにまで反映させています。こうした斜めの線が交錯するプランは、一般的なハウスメーカーでは構造解析が難しく、私たちのような設計事務所が得意とするところです。

ななめの壁がある空間は、プランニングも難しいですが、そうした難しさを生かして、プランを練っていきました。

変形地では、北側からの斜線制限もかかってくる箇所がずれているので、屋根形状がとても複雑になりがちですが、むしろ意図的に低い屋根をつくり、高低差を内部空間につくることで、空間的な起伏を生み出すという解決を図りました。

斜線制限を生かすように内部は、スキップフロア形式として、仕切りの少ないワンルーム形式としています。壁をできるだけ作らない代わりに、高低差を利用して空間をゾーニングしています。そうすることで、なんとなくつながっているようで、でもそれぞれの居場所は確保されているような付かず離れずの空間に。

鉄塔側にも窓を設けることで、明るいリビングとなっています。当初は、鉄塔側は閉じ居るものだと考えていた施主ご家族。あえて開くことでこんなにも開放的になるのかと驚きがありました。

LDK部分は天井が3.5m程。とても高い天井です。2Fのワークスペースが見えています。広さというと、普通は平面的な広さを考えてしまいがちですが、こちらのLDKとしての広さは、平面的にはそこまで広いわけではなく、20畳強。高さをつくることで、体感的な広さをつくっています。断面が操作できれば、平面的な制約を脱することができます。

中二階のワークスペースは勾配天井になっていて、天窓もあり明るい籠った空間です。壁がななめになっているので、絞られたところと、徐々に広くなっていくところがあり、歪なようで、とても居心地がよいです。

キッチンエリアは、天井は低めに設定。高低差をつくることで、籠り感と開放感のメリハリをつけています。変形地の使いずらい凸部分を、キッチンとして、有効活用しました。

キッチンは、造作のもの。大工さんが現場で加工してつくっています。こうした変形プランでは、既製品のキッチンでは対応が難しく、キッチンの設計も設計事務所で行い、現場の大工さんでつくることで、こうした広々としたキッチンが可能になりました。

壁側のキッチンの奥行きも空間に合わせて、600mmとしていますが、普通は650mmが一般的。動線などを考慮し、キッチンの幅も調整することで、日々の動線がスムーズになっています。

ほぼ台形の子供部屋。3畳強の小さいものですが、子供部屋としては十分です。リビングに繋がる窓があり、個室でありながら、連続感があります。

洗面台も造作工事にて。直角の部屋が少ないので、大工さんの造作工事が活きています。こちら小さなスペースにいかに収納を詰め込むかというところを工夫して、天井をつくらずに、その部分に吊り戸棚をまわして、タオルなどを収納できるように設計しています。余すところなく空間を使っています。30㎝の隙間でもタオルをしまうのであれば十分。立体的に考えることで平面的な制約を克服しました。

中二階から、二階のつながり。起伏のある空間ができています。廊下の一部が膨らんでいて、フリースペースとなっており、ここで室内干しや、一息いれる休憩場にもなっています。バルコニーをつくらなかったので、ここが一番日当たりがよく、外壁には物干しバーを取り付けています。

寝室とロフト。起伏のある空間が、居心地の良さをつくっています。ロフトも収納だったり、籠り部屋になったり。フル活用です。

夜も照明がつくと、昼とは異なる雰囲気に。照明は最小限で、建築に組み込んだり、電球を配置したりすることで、インテリア化しています。照明は、全体を照らすというよりは、隅の方を照らすことで、明暗の濃淡をつけて空間の広さをつくっています。電気の色は、2700Kと暖色系で統一。暖かみのある光は、落ち着いた空間をつくっています。

光の濃淡が奥行きをつくっています。

玄関扉は、木製の造作のもの。玄関ドアがガラスになっていることで、そこからも採光が入ります。というのもこちらの住宅は、南側には水回りがあり、鉄塔のある北側にリビングがあるため、南側からの採光はこの玄関ドアからと、中二階から斜めに差し込む光のみとなります。

キッチン周りの夜の場面。電気は調光ができるため、シーンに合わせて光量を調節ができます。実際には、電気はほとんどつけずに、暗さを生かして暮らしているそうです。施主家族より。

階段も明るく、鉄塔側からの光が活きています。鉄骨階段は、こちらも鉄工所による造作。設計側で図面を描いて手摺含めてデザインしています。

こちらのスキップフロア形式の構造は、2Fの床が最上部の屋根から吊られている構造となっており、1Fと2Fの隙間に柱がないことで軽快な空間ができています。ななめの壁や屋根が起伏をつくっている本住宅ですが、実際にその場に立ってみると、写真では感じられない空間の広がりがあることに気が付きます。

それは、公園や街の中で散歩しているような感覚に近いもの。私たちは、四角い建物と空間に慣れていて、いつの間にか建物の中は四角ということに慣れてしまっていて、こうした起伏のある場にいることで、自然に近いような空間が得られることを再認識させられます。

変形地でも、工夫することで豊かな生活を実現することができる。そうした事例でした。

―ワクワクを1から考える家づくり―

IYsは、心地よい、楽しい空間を1から考える設計事務所です。ご相談は、計画の初期段階でもZOOM等で随時受け付けておりますので、以下メールより気軽にお問合せください。m(@_@)m

info@iystudio.jp