ABOUT

設計に特化した設計事務所だからできること、大切にしていることをご紹介します。

私たちのこと

~公園のようにつくる~IYsは、井上亮と吉村明が主宰する建築設計を主体とする、デザインスタジオです。これまで小さな家具から、住宅、店舗、公共の建築まで、多くの建築空間を設計してきました。

個人がSNSで簡単に発信でき、AIの登場によって様々なイメージが、手軽につくれてしまう昨今では、時代の潮流も年々速度を増し、建築をとりまく環境は、目まぐるしい変化の渦中にあります。

そうした変化の多い時代の中で、私たちは、1つ1つの課題に向き合いながら、誰もが気軽に集い、楽しむこともできる「公園のような場」をつくりたいと考え、設計してきました。

明るい日が差し込み、風が抜けるシンプルで心地よい空間は、静かに過ごすことも、賑やかに集まることもできる、無限の広がりをもつ無形の建築であり、ストレスフルな現代に求められる、根源的な場ではないでしょうか。

表面的な設備は時が経てば劣化しますが、築100年の古民家に魅力を感じるように、身体で感じられる空間的価値は、時が経っても劣化しません。そして、適切なメンテナンスを行えば、50年、100年と長く使える、また、「長く使いたくなる」建築をつくることができると考えています。

上がり続ける建築費によって、建築はますます遠い存在になろうとしていますが、設計のアイディア次第で、良質な空間は広く多くの人に提供できる。そんな仮説のもと、確かな構想力と経験値で、日々クライアントの想いを実現しています。

自然と繫がること

~潜在的バイオフィリア~バイオフィリアとは、1984年にアメリカの生物学者エドワード. O. ウィルソンによって提唱された「人間には“自然や生命とつながりたい”という本能的欲求がある」という概念で、「バイオ(生物・自然・生命)+フィリア(愛着)」からなる造語です。

澄んだ空の下や、木漏れ日のある公園のベンチにいると、心地よい陽光や、鳥のさえずりが聞こえ、理由なく心地よい幸福感を感じるように、私たちは、本能的に自然や生命の営みと繋がることを、心地よいと感じる感覚をもっています。

私たちは、建物の設計においても、視覚・聴覚・嗅覚・触覚で、そうした人や自然との繋がりを感じられるように、屋外のような開放感や、質感をデザインすることで、そこに集う人のモチベーションや幸福感、心身の健康を維持できる空間をつくりたいと考えています。

効率や生産性を優先させた既製品よりも、手作りの家具や、左官などの手仕事を感じる造作された空間を設計することで、忘れてしまいがちな、人や自然との繋がりを感じる心地よい空間をつくります。

近作では、リサイクルやアップサイクルにも着目し、天板や壁材、タイルなど積極的に採用し、小さくても地球環境に優しい選択をするように心がけています。

暖かく涼しいこと

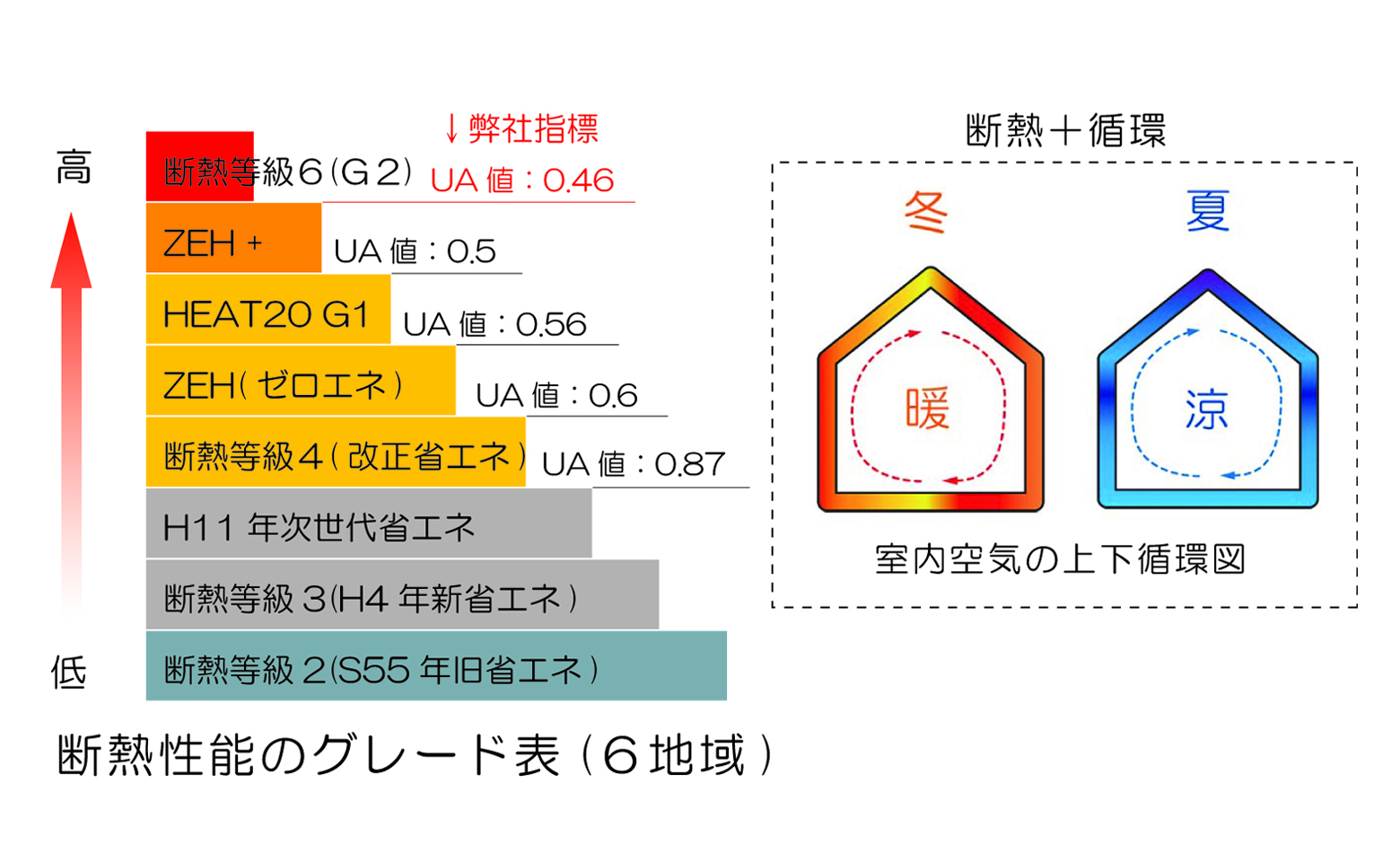

~「サーキュレーション工法」で住まいの価値を高める~私たちは、1棟ごと異なる建築形状に合わせた温熱性能計算を行い、戸建て住宅の場合、HEAT20のG2※レベル、断熱等級では6という基準を1つの目標値として設計をしています。

また、上階へ溜まる熱気をダクトファンによって、小屋裏から断熱された基礎内へと戻し、上下に循環させる「サーキュレーション工法」を採用することで、保温した室内の熱を効率良く住まい全体へといきわたらせ、上下階の温度差を緩和しています。プランにもよりますが、30坪程度の空間であれば、メインの居住域をエアコン一台で賄うことも可能です。

外が肌寒くても、晴れていれば、日光の光で内部はエアコンがなくても夕方まで暖かく保温され、真夏には、エアコンを消して外出しても、帰宅後ひんやりと涼しい室内になっている位、断熱性能による効果は大きく、全棟そうした性能を考慮しながら設計しています。

性能が向上することで、いつまでも長く住みたくなる、そして住み継ぎたくなるような建築を設計します。

※6地域で室内温度が概ね13℃を下回らない性能。外皮性能でいうとUa値0.46W/㎡・K以下。地域、建物形状により性能基準は変わります。

安心できること

~独自の構造解析でつくる開放感~大きな窓のある広々したリビング、天井の高い抜けのあるスキップフロア。耐震性は担保されながら、様々な魅力ある空間を実現するために、私たちは、特殊な構造計算ができる専門の構造設計者と協業し、1棟ごとに異なる構造解析を行うことで、無駄を省いた独自の構造計画と、耐震性を兼ね備えた空間を両立させています。

効率を優先した、簡易的な構造設計では実現できない空間も、時間をかけて細かな構造解析を行うことで、無駄な梁や柱をなくしながら、開放的な空間を確保することが可能になります。

また、耐震性は担保しながら、大きな揺れによる部材の損傷を最小限とするための制振ダンパーなど、揺れに耐えるだけではない、部材の損傷を最小限に抑えるように構造検討していきます。

長くつかえること

~100年後も快適な建築を~見た目のデザインばかりに気を取られ、施工性やメンテナンス性を無視すると住んだ後に大きなメンテナンスが必要になってしまいます。

事実、代表である私は、前職で施工性の悪いデザイン重視の建物(別会社工事のもの)の雨漏りリフォーム工事の現場に度々立ち会ってきた経験もあり、施工性の悪い複雑な部材の納まりは、意図しない不具合を誘発し、長期的な施主の負担増になるということを身をもって経験してきました。

メンテナンス頻度を増やせば、納まりが悪い建築でもなんとかやり過ごすことはできますが、出ていくお金が大きければ大きいほど、建物に対する施主の想いは薄れていきます。

長期的なメンテナンスを踏まえた視点を持って設計することで、メンテナンス頻度が減り、施主の負担を軽減することができます。そして、新しい素材、設備についても積極的に検討し採用することで、住まいの性能を日々更新し続けています。

また、住宅の場合、各種保証は、躯体の瑕疵保証(10~20年)、白アリ(5~10年)、地盤(10~20年)程度を目安として、他メーカーと比べても遜色のない保証加入を前提として設計します。

わかりやすいこと

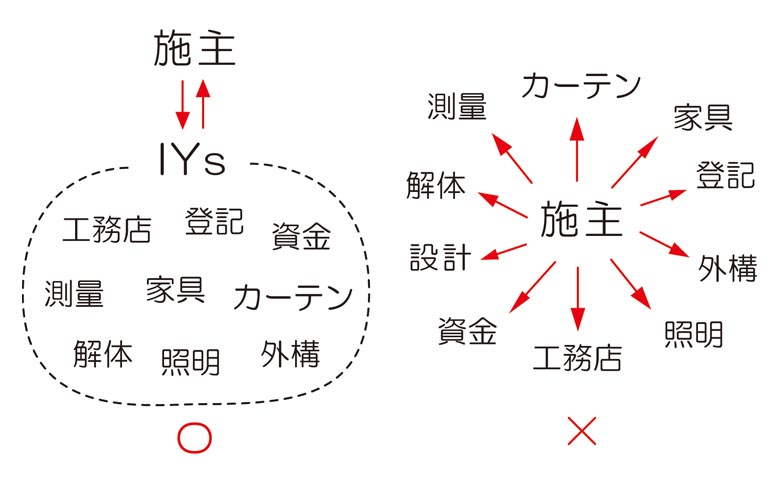

~不動産から建築まで、全体をディレクション~IYsでは、設計事務所登録に始まり、宅業事業者としても登録しています。不動産購入から、敷地の造成、インフラ整備、解体、測量、外構、登記など、家づくりに関わる煩雑な業務を設計者ワンストップで案内できるようにしています。

延べ数百棟を超える住宅から公共建築までの設計監理の経験を元に、多岐にわたる煩雑な作業を設計者が窓口として案内することで、クライアントの負担は大幅に減ります。

また、工務店や代理店を経由することで発生する経費を削減することができ、施主の時間的な負担も大幅に軽くなりますので、施主が建物の検討に集中することができます。「あああしたい、こうしたい」という要望さえあれば、あとは設計者である私たちが、方法や道筋を考えサポートしています。

不動産購入から、建物の完成まで、総合的なディレクションを行うことで、施主にとってストレスのない安心できる建築計画の提供を行います。

無駄を省くこと

~原価高に負けない柔軟なコストコントロール~ 私たちは、安く早くできるものよりも、丁寧に考え時間をかけてつくることで、長期にわたって、「気に入って使いたくなるもの」を作りたいと考えています。不必要な営業経費を削減し、設計でのコストを抑える工夫で、必要な所に予算を配分し適正な価格(※) となるように日々尽力しています。

全てが特注で、高級な設備仕様を選べば、あっという間に予算オーバーしますが、施工しやすいプランの工夫や、分離発注など、力を入れる場所と力を抜く場所を切り替えることで、全体の総費用は驚くほど変わります。昨今の原価高の状況では、尚更です。そして、工務店は工事に集中し、設計業務は設計事務所へと割り振ることで、余分な経費を削減すします。

他方で、大量仕入れで単価を下げ、効率を上げて人件費を削る手法は、同じ性能のものを割安に提供できるという利点の反面、デザインの幅に多くの制約がかかり、規格から外れたデザインの費用が割高になる性質があります。

私たちは、予算に応じた柔軟な建築計画を可能にするため、規格を設けない設計と一式見積もりではない、詳細な見積方法を採用し、設計者がコストが調整できる項目をピックアップすることで、施主にもわかりやすいコストコントロールを行います。

※2025年現在、IYsでは、30坪~40坪程度の一般的な木造住宅の平均依頼コストが、建物金額で3000~5000万程度となっております。家具などを含めた同じ施工内容では、大手メーカーと比較しても、むしろ安いことも多々ありますが、設計や諸経費含めた総工費は、計画地ごとに予算立てを行い提示します。

建てた後のこと

~住んだ後もバックアップ~お引き渡し後も、クライアントとのお付き合いは続きます。設計者として初期点検に同行や、建物に不具合があった際のフォロー、最近では、以前お引き渡しをしたお宅の増改築も何件か行いました。

長期間自分たちで決めて設計を行った住まいは、愛着も湧くもので、みなさま大切に住まわれています。そうした、住まいに対する愛着が建物を長持ちさせる、大きな要因であるとも思っています。

私たちの設計事務所には、みなさん色々な経緯でたどりつくのですが、

「もっと早く問い合わせをしていればよかった、、、。」

と言っていただくことも多く、あらためて設計事務所という敷居の高さをもっと低くしたいと思う今日この頃です。建物が完成するまでは長い間、様々な打合せを行いますし、紆余曲折で困難を施主と一緒に乗り越えていくこともあります。

そして、完成した後も、ずっと相談してもらえるような関係性を築くことが、私たち設計者の一番のアフターフォローなのではないかと思っています。